~減塩はおいしい!賢く減塩生活~

高血圧予防・改善には「減塩が大切」とよく耳にしますね。

そこで今回は、塩分と血圧の関係と、減塩のコツをお伝えします。

【高血圧とは】

高血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際の圧力(=血圧)が正常値より高い状態のことを言います。なぜ血圧が高いといけないのでしょう?

高血圧になるメカニズムには次の四つが考えられます。

- 心臓から血管へと送り出す血液量(心拍出量)の増加

- 末梢の細かい動脈に血液が流れるときの抵抗(末梢血管抵抗)の増加

- 全身を流れる血液量(循環血液量)の増加

- 血液の粘り気(血液粘調度)の増加

このような状態が続くと、血液を送り出す心臓に負担をかけたり、脳では脳出血や脳梗塞が発生しやすくなります。血圧をコントロールすることは、大きな疾患につながることを予防するということです。

高血圧を引き起こす要因としては、食塩の過剰摂取、野菜摂取量不足、肥満、ストレス、運動不足、加齢、遺伝などさまざまなものがあります。現在日本の高血圧患者数は約4,300万人と言われ、約3人に1人が高血圧と言われています。今や高血圧は国民病と言っても過言ではありません。ぜひ毎日の血圧の変化をチェックしてみましょう。

<高血圧の診断基準>

| 診察室で測った血圧 | 140/90mmHg以上 |

|---|---|

| 家庭で測った血圧 | 135/85mmHg以上 |

*糖尿病や腎臓病、その他疾患のある方はこの限りではありません。

【高血圧と食塩の関係】

血圧を下げるには減量や運動など生活習慣を見直すさまざまな方法がありますが、高血圧と言えば「減塩」と思う方は多いのではないでしょうか? 多くの研究でも、食塩を制限すれば、血圧が下がることは証明されています。

健康な日本人の目標とすべき1日の食塩摂取量は男性7.5g未満、女性6.5g未満*とされています。また、既に高血圧となっている方では1日6g未満が推奨されています。

*参考:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

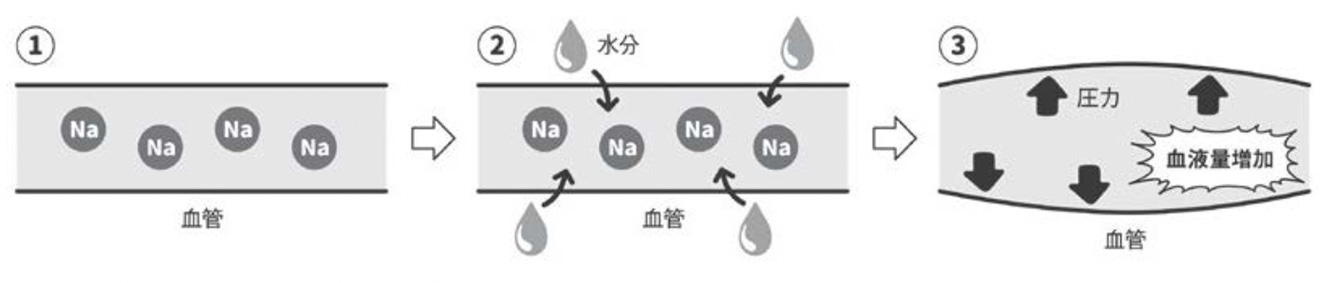

食塩を取りすぎると、血液中の塩分(ナトリウム)濃度が上がります。体はこれを薄めよう(血液の浸透圧を一定に保とう)として血液中に水分を取り込みます。すると、血液量が増え、血管にかかる圧力が高くなってしまうのです。

ちなみに、1日に1g減塩をすると、収縮期血圧を約1mmHg低下させることが可能だという報告もあります。

※収縮期血圧とは、血液が心臓から全身に送り出された時の血圧で最高血圧とも言われる。

【今日から始める減塩のコツ】

減塩を始める前に、皆さんは普段どのくらい塩分を取っているか意識したことはありますか? ここで一度チェックしてみましょう。

□ 醤油やソースはたっぷり(大さじ1以上)かける

□ 毎日2回以上味噌汁を飲む

□ 白いご飯にはご飯の友が欠かせない

□ ラーメンなどの汁物はスープを全部飲む

□ 薄い味より濃い味の方が好み

□ 外食を週に2回以上する

これから意識して注意していきましょう。

<減塩でもおいしく食べるコツ>

減塩すると食事がおいしくなくなる、味がしなくなるというイメージがありませんか? 工夫次第では、少ない塩分でもおいしくごはんがいただけます。

- だしをきかせる・・・料理にうまみが増します

【例】かつお節、干しシイタケ、干し貝柱、干しエビ、昆布 - 香辛料・香味野菜を使う…塩分のある調味料を使わなくても香辛料や香味野菜の風味で料理がおいしくなります

【例】トウバンジャン、からし、こしょう、カレー粉、わさび、しょうが、唐辛子、ハーブ、セロリ、シソの葉、長ねぎ、みょうが、粉ざんしょう - レモンや酢などで酸味を生かす…酸味が薄味をカバーしてくれます

【例】酢、ゆず、レモン、グレープフルーツ、すだち、トマト - とろみで味をからめる…とろみをつけることで、味が舌に残りやすくなります

- 食べる直前に味付けをする…時間がたつほど材料の塩分吸収量が増えるため、食べる直前に味付けをした方が少ない塩分量で舌に味を感じやすくなります

- しょうゆはかけるよりつける

- スープ・みそ汁の具を多くし汁は少なめにする

- 減塩調味料を取り入れる

また、スーパーやコンビニなどでおかずを買って食べることが多いという方は、ぜひ栄養成分表示を見てみてください。

食塩量が書いているものが多くあります。食塩量の記載が無い場合でも、ナトリウム量から塩分量を計算できますので、この式は覚えておくと便利ですよ。

食塩量(g) = Na 量(mg) x 2.5 ÷ 1000

<今回のポイント>

~高血圧予防に減塩をしよう!~

- ステップ1:どのくらい自分が塩分を取っているのかを知る

- ステップ2:塩分摂取量を減らす意識をする

- ステップ3:減塩のコツを習慣にする